par Philippe Margot

[ Retour En Vrac Infos et Articles sur le Vin ]

|

Accédez aux autres chapitres du dossier Tradition du Champagne [ Partie

1 | Partie

2 | Partie

3 | Partie

4 | Partie

5 | Partie

6 | Partie

7 | Partie

8 | Partie

9 | Partie

10 | Partie

11 | Partie 12

| Partie 13 | Partie

14 | Partie 15

| Partie 16

| Partie 17 ] |

Crayères de Champagne

Des

caves témoins de l'Histoire

|

|

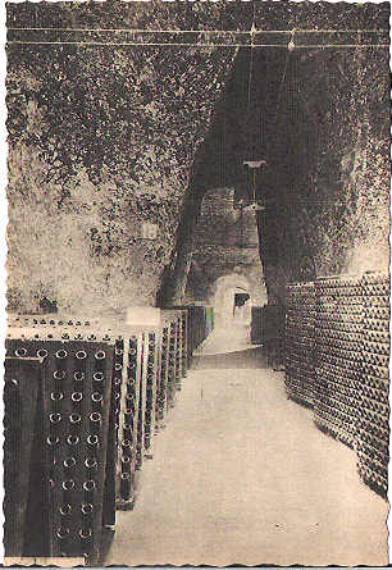

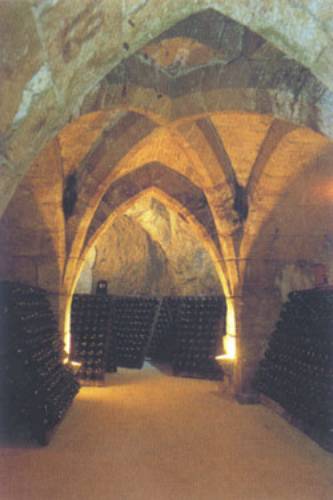

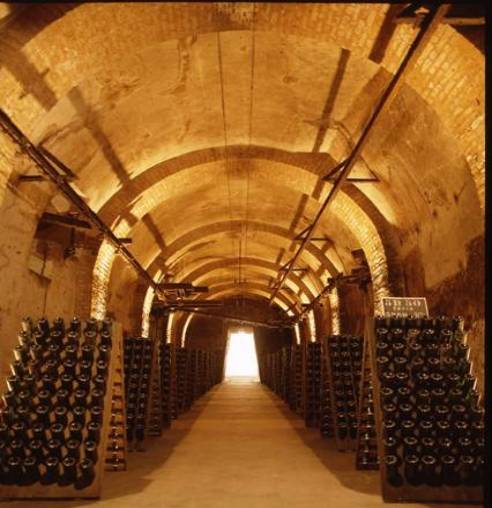

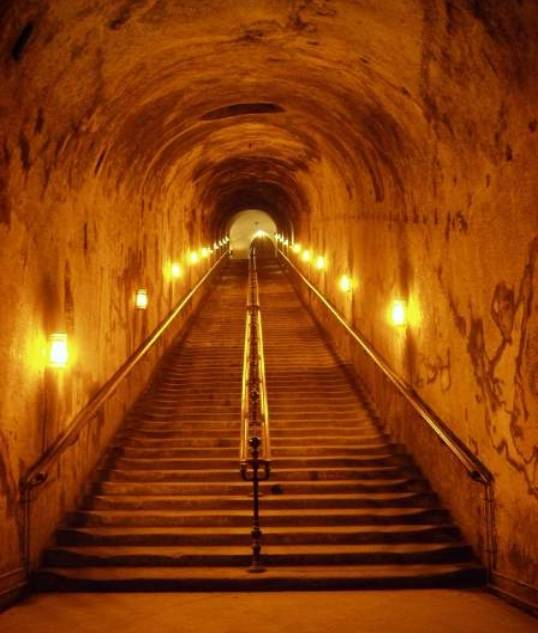

Au cœur de la craie rémoise, héritage des Romains, les crayères permirent d'ouvrir la voie des constructions d'édifices, dont il est possible aujourd'hui encore d'admirer les vestiges en la Porte de Mars. Ces antres se révélèrent idéals pour élever des vins tels les champagnes, au calme, à l'abri des bruits, des lumières, des vibrations, des variations de température, et avec une hygrométrie parfaite.

Une

particularité régionale unique: la craie La craie, creta en latin, est une roche sédimentaire d'origine marine formée d'une accumulation de coquilles et de micro-organismes calcaires dans une mer de faible profondeur (50 à 100 m), où vivaient des oursins, des huîtres et des bélemnites (céphalopodes fossiles voisins du calmar). La mer s'est ensuite retirée et cette boue calcaire s'est solidifiée pour constituer la craie. Elle a donné son nom à une période géologique, le Crétacé (60 à 80 millions d'années). |

|

La

craie pour quoi faire ? Il est actuellement admis que les blocs de craie en tant que pierres de construction furent utilisés dès la période romaine. La récente mise à jour de caveaux ou caves, datés du Ier au IIe siècle, au cours des recherches archéologiques concernant le site du conservatoire, a permis l'observation de nombreuses maçonneries appareillées en blocs de craie. D'autre part, la découverte d'un rostre de bélemnite inclus dans l'un de ces moellons permet de localiser l'origine semi-profonde de la roche utilisée qui pouvait être extraite du fossé antique situé à proximité ou bien provenir d'hypothétiques carrières romaines clans une zone où la profondeur de la roche crayeuse peut atteindre 50 m. Au Moyen Âge, les structures appareillées en moellons de craie sont plus apparentes pour les archéologues d'aujourd'hui. Elles sont situées en certains points de la basilique Saint-Rémi et entrent surtout dans la composition de la maçonnerie du dernier vestige extérieur des fortifications médiévales encore visible, et un peu oublié, la Tour du Puits (XVe siècle). À partir de 1209 le tracé de la grande enceinte médiévale était fixé. La construction des remparts du XIIIe siècle au XIVe siècle allait englober le centre initial de la ville et le bourg Saint-Rémi, Saint-Nicaise. Sans émettre d'incertains calculs de probabilité, il est possible, grâce à l'abondante iconographie du XIXe siècle, d'imaginer l'ampleur de ce travail de fortification. Ce rempart mesurait près de 6 km et avait nécessité un minimum de 200'000 m3 de matériaux dont environ 60'000 m3 de moellons de craie, et ceci hors ouvrages de défense particulière et d'artillerie. |

|

Cette étude a permis de mettre en évidence le surcreusement du sous-sol de cette partie de la ville. Il serait erroné de considérer cette zone comme la seule à renfermer des cavités artificielles. D'autres parties de la ville sont aussi riches en crayères et seule une prospection systématique pourrait permettre d'en estimer l'importance réelle.

|

|

Il faut se garder d'expliquer et de dater les crayères par des hypothèses hâtives, chaque édifice a ses particularités. En l'absence de fouilles archéologiques, il est plus prudent de proposer des «espaces chronologiques» car les crayères une fois creusées évoluent sans cesse: les utilisateurs successifs en modifient la structure initiale, effaçant ainsi les traces précédentes. Les remblais qui proviennent de la surface sont souvent sources d'erreurs dans la datation. D'après différents indices fournis par cette étude, nous pouvons proposer une période de datation des crayères allant du Ve siècle au XVIIe siècle. La «fourchette» est large, mais seules des fouilles archéologiques permettraient de préciser cette datation. Nous pouvons admettre que dans le quartier de Saint-Rémi un important creusement du sous-sol a eu lieu vers le Xe siècle.

|

|

Les espaces libres du quartier Saint-Rémi non construits actuellement représentent une «dernière chance» pour la valorisation et la compréhension historique de cette partie de la ville de Reims. Concevoir des infrastructures de surface au «coup par coup» pour les éventuels aménagements voisins de la basilique Saint-Rémi serait une erreur préjudiciable à l'intégration des édifices futurs et du passé, présents dans ce quartier. Un schéma d'aménagement global touristique et commercial éviterait une sectorisation des différentes constructions modernes. Il ne s'agit pas de rechercher systématiquement une unité architecturale mais plutôt une volonté d'intégration des bâtiments.

L'existence d'un bâti ancien, disparu, en surface, peut être décelée par la présence de renforts de fondation construits à une période donnée dans les souterrains. La présence de fossés antiques ou médiévaux peut être écartée par la présence de souterrains taillés en pleine roche crayeuse. Une étude géotechnique et principalement un relevé géologique des surfaces de discontinuité annexée à une étude de fracturation des roches dans les zones concernées par les cavités compléteraient avantageusement la présente investigation. La ville de Reims possède dans son sous-sol 250 km de caves et de crayères gallo-romaines. La concentration de galeries souterraines entre Reims et Épernay est stupéfiante. Elles ont servi de refuges pendant les différentes guerres. Maintenant c'est le lieu idéal de mûrissement de centaines de millions de bouteilles. |

|

|

Accédez aux autres chapitres du dossier Tradition du Champagne [ Partie

1 | Partie

2 | Partie

3 | Partie

4 | Partie

5 | Partie

6 | Partie

7 | Partie

8 | Partie

9 | Partie

10 | Partie

11 | Partie 12

| Partie 13 | Partie

14 | Partie 15

| Partie 16

| Partie 17 ] |

Mise en ligne 06/2008

[ Retour En Vrac Infos et Articles sur le Vin ]

Sources

CIVC : Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Union des Maisons de

Champagne

et archives Philippe Margot

© Philippe

Margot 2008-2012

Quai de la Veveyse 6 CH-1800 VEVEY phmargot@freesurf.ch

(p) Gilles GARRIGUES 2008-2012

Philippe MARGOT

Auteur du livre LE VIN de la Bouteille

au Verre aux éditions Ketty & Alexandre,

1063

Chapelle-sur-Moudon (Suisse) - N° ISBN 2-881114-045-9

de l' "Encyclopédie

des Mots de la Vigne, Vin, Alcools, Cuisine, Gastronomie, Oenotourisme",

sur le site

http://www.cavesa.ch/encyclopedie

du "Florilège de Citations sur la Vigne

et le Vin", sur le site http://och.free.fr,

rubrique

"Citations / Le vin"

et d'articles en ligne sur le site http://www.cepdivin.org

Rubrique "articles en ligne"